浪涛原,木楼中,一缕青烟袅袅升起,模糊了寒冬的冷冽。

一只白皙纤长的手轻轻将黑子拈起,举至唇边,拇指柔柔地在上面划着圈。

棋子静静地悬在空中,直至很久以后,方才落了下来。

“啪嗒!”棋子和玉制的棋盘相扣,发出清脆的声响。

却是惊醒了棋盘对面的人。

“南郡王,你想的时间实在是太久了。”对面的人双手团放在汤媪上,淡淡的说道。隔着茶水的雾气,却也看不出他的喜怒悲欢。

“是啊……人老了……”

窗外是一片嘈杂,南郡王的声音像是从这喧闹的空隙中散出来的一般,轻飘飘的,让人听不真切。

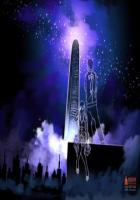

对面的人望了过去,只见斜阳透过窗楹,浅浅的铺在南郡王的脸上,疏离的光影勾勒出面部的轮廓线条。那一刻,这淡金色的面庞上竟透着一股远离尘世的神圣和悲哀。

“逾明先生,该你了。”南郡王回首,虚手在空中一点。

“呵呵呵。”老者从喉中挤出几分笑意,声音嘶哑得就像是锈箭在砂石上打磨。

南郡王不以为意,仍是端坐在案前,宽大的袖摆垂在地上,层层叠叠,淡蓝得就像天上的浮云一般。

逾明先生提起一枚白子,却是连想也没想,便直接重重地落在了棋盘。手起棋落,不过一瞬之间。

南郡王拈起一子,扫视了一下局面,却又无奈放下,摇了摇头说道:“逾明先生何苦让我?”

那逾明先生爽朗一笑,坦然说道:“输与赢有那么重要吗?”

“那先生这些年的操劳又是为了什么呢?”南郡王没有抬头,只是挥手将棋盘上的黑白子尽皆扫落到棋笥中。

室内一片寂静,只有暖炉中的银炭在劈剥作响,棋盘前,两人相对默然。

南郡王见对面之人并不理睬自己,却也不恼,反而轻笑一声,悬空击掌。

不一会儿,便见两个青衣小童捧着两套茶具,悄然而来。

“我不饮茶!”逾明先生举起一只茶盏,重重地摔在南郡王面前的木盘,而后身向后倚,下颌一抬,脸上却是挂满了不耐。

南郡王脸上笑意更盛,便挥了挥手,示意童子撤下茶盘。

“那你可喝酒吗?”南郡王道。

逾明先生面上的不虞稍敛,轻哼了一声,却也未尝拒绝。

过了没多久,只见两列侍女捧着酒瓮,铜甑以及几样下酒的小菜走了上来。

“奢侈!”逾明先生一边骂着,但嘴却是一刻也没得闲。

有人曾说过,浪涛原的酒像刀一般的烈,喝下去就会有一团火,从胃里一直涌上颜面,将人的脸染得像是夕阳一般灿烂。

现下,这面对而坐的二人,脸上也自然而然地便透出了这股微醺的神采。

南郡王执箸,从铜甑上夹起了一块薄如蝉翼的蒸肉片。只见这近乎透明的肉片上刻着新鲜的纹理,举放之间淡淡的香气四散。

“你可要多吃一点,这样的肉只有在浪涛原才能得见。”南郡王看到对面的人只顾喝酒,便好心提醒道。

“是啊!是啊……多久没回来了?我自己都记不清了,这故乡的酒肉却是好久都未曾闻过香了。”逾明先生端着酒杯,望向了窗棂之外。

“你这次来,可还走吗?”南郡王夺下了他的酒杯,为他斟满。

“走啊!我这次来。只是来看看你,看看陶陶的孩子。”逾明先生依旧将视线定在窗外,像是在自言自语一般。

南郡王嘴唇嗫嚅了几下,却是一句话也说不出来,良久之际,方有一声叹息传来。

“我倒也不只是来看看,更是想提醒你,北方的狼崽子们又要卷土重来了。”

南郡王一挑眉,面上却是顿时被焦急占满,“你说的可是真的?”

“真的假的我也不知道,反正,草原上的男人们都聚集到了金帐前,就连放牧的事也都交给了女人们去管。”逾明先生用手抓起一大团肉,直接塞在了嘴里,“好烫好烫!”他一边呼喊着,一边跳脚站了起来。

两旁侍奉的奴仆见了,忙递上早已准备好的甜醴。一口甜醴入喉,这才压下了那股麻辣辣的感觉,即便如此,舌上还是如同倒刺剌过一般难捱。

南郡王愁眉紧锁,拉住逾明的衣袖,拽着他坐了下来,沉声说道:“此事圣人可知?”

“管他知不知?我只告诉了你一人。”

“不行,不行”,南郡王直身而起,在屋中来回踱步。

“怎么不行?难道我还要自己给他送上把柄不成?”逾明不屑地轻笑。

“什么把柄不把柄的?你可知,北方若是出了乱子,京都可是第一个遭殃。若是真的出了什么意外,那可就是天下大乱的下场!”南郡王厉声喝道。

“那就不要说什么‘天子守国门’的鬼话!他们大雍皇室既然说得出口,那就要做得出来!”逾明站了起来,脸上的红晕,不知是因酒气上逆,还是肝阳上亢而来。

“混账!”南郡王打断了逾明的大逆不道之言,而后扫视了下周围,四周的家奴尽皆低下了头颅,他们全是南郡王府收留的孤儿,一荣俱荣,一损俱损。如果王府遭了央,也没有人会放任他们继续存在。

故而刚才听到的话就是烂在肚子里,也不能透露半分连累他人。

“郡王,你怎么光想着京都,不想想你自己的处境?”逾明冷笑一声,话像针一般刺入南郡王的心里。

“不会的,京都的军队本就不少,再加上各路的大军前来勤王,这样一来,又怎会打到临风来?”南郡王摆手说道。

“你仔细想想两城的方位,难道真的就没有机会放北狄过来?!”逾明反问道。

“不会的,圣人也要考虑考虑其他诸王的感受,他那样做,不异于自掘坟墓。”南郡王左思右想,最终还是下定决心。“我去写奏章。”只听他说罢,便要转身离去。

逾明连看他都不看,照旧喝酒吃肉,只是见他快要踏出门槛时,方才幽幽地说了一句:“你这么信他,难道你已经忘了陶陶吗?”

刹那间,南郡王的背影仿若凝固在门前,肩背也在这一瞬之间佝偻了起来。过了良久,只见他好似被人抽去了通身的气力,直直地瘫坐在了门槛。

不知过了多长时间,窗外传来了雷鸣般的叫好声,逾明先生拿起一个远视镜,向浪涛原望去。待寻到了目标,嘴角不经意间划过一丝笑意,只听他拍着手高声贺道:“好个俊逸的少年,不愧是陶陶的后代!”

坐在门槛上的南郡王肩头一颤,木楼里却是愈发安静了起来……