“我是雷鸟救援队的琳娜·海瑟薇,感谢迷雾国际安保公司的各位到来。贵公司在长期的合作中体现了英勇、无畏、无私的高尚精神,始终秉持人道主义精神,有诸位的协助,剩下的行程必将一帆风顺。”

致欢迎辞的是个典型的英国美女,三十岁上下,高挑的个子,栗色的短发,极富古典雕塑感的脸部线条。刘弈肃然起敬,在英国那种国家,医生是个让人羡慕的职业。报酬极高,工作轻松,还不用担心医闹。眼前的女士甘愿放弃优渥的条件,来到万里之遥的落后地区救死扶伤,这是怎样一种精神?扪心自问,他可做不到。

这种场合,出面的自然是巴拉图上尉。他说得十分简短:“幸会,海瑟薇女士。谢谢你们一贯的全力支持,路途艰险,请配合我们的安排。有什么冒犯之处的话,我提前道歉。”

海瑟薇轻车熟路地回答:“当然,诸位是安全方面的专家,无数次合作都证明了此事。那么,一切就拜托了。”

无国界医师组织的车队由大大小小三十多辆车组成,统一漆成白色,在醒目的位置刷上红色十字。大多数车都没装满,先前的救治与发放已经消耗了许多药品,基因储存液就分散装在其中的四辆车上。黎明用于保护的武装力量大概四十人,数量虽少,火力强大,配着四辆轮式步战和三具MS45A的黎明特别改进型。医师组织中也有对军事知识颇有了解的,看到他们的装备,好些人满脸惊讶地指指点点。

刘弈有些意外的注意到,在欢迎宴会上准备料理的日本大厨也在车队里。他的位置在车队的倒数第三辆车上,带着狙击步枪坐在副驾驶的位置。一出发,驾驶员小哥就长吁短叹:“天哪,哪怕这次路上压到地雷送了命我这辈子也值了,居然能在这么近的地方看到MS45A。哥们,”他咽了口口水,小心地看了眼刘弈,“你们居然有这种东西,连美国人都没装备呢。”

此人的话实在不吉利,而且信息也落后了。美军的特种部队中,MS45A已经开始小规模列装。

“您是队伍的狙击手吧?了不起的行当,”小哥很健谈,“可惜我耐不住性子在一个地方一趴就是两天,否则当个狙击手,瞄准,一扣扳机,一公里外的家伙就脑门飙血倒下去,连谁打的他都不知道——真是酷毙了!”

我当狙击手可不是因为这行当很酷,而是为了活命。刘弈含混地敷衍了几声,接着问起那位厨师。

“您说渡边老人?”驾驶员的谈兴自始至终很浓,“他是个好人,家里开着纺织厂,他是老板,当厨师则是从小的爱好。他每年都捐给我们好几十万美元,这次是家里有孩子出了点事,想搭我们的顺风车去三岐港,然后回国看一看。说实在的,他厨艺不怎么样,但是武士刀使得很不错,好些年轻人都不是他对手。”

老实说,那位老先生的厨艺确实有限,但是能在南越的丛林里吃到新鲜的生鱼片已经是意外惊喜,刘弈很满足了。

小哥虽然话多,但也有个好处,就是一路上不那么无聊。他的父母亲都是墨西哥人,不过他本人的国籍是美国,起了个名字叫做斯玛格(偷渡者)。虽然失礼,听到这个名字刘弈还是忍不住笑了场。

对各种动力甲,斯玛格分析得头头是道,传动机构、电池、液压、操作系统,各种只有专业人士才知道的细节如数家珍。在他的家乡,民间动力甲的管理严重失控,除去在正常的体育、建筑、运输等行业,太多人拿来做不法用途,维修和零件的黑市应运而生。在加入美国籍之前,斯玛格就是个娴熟的维修技师。

由于是在对峙区域穿行,车队行进的速度很慢,时不时要停下来接受检查。双方的阵线犬牙交错,经常是这五公里在南越的实际控制区内,下午公里就进入北越的实际控制区,刘弈很快就记不清到底通过了多少路障与哨所。就他所见,战争虽然还没打响,附近的村镇已经变得人烟稀少,农田也大都荒芜。

无论南北哪一方,都有士兵向车队索贿,经常能看到海瑟薇医生向军官手里塞上一卷卷的钞票。斯玛格告诉刘弈,类似的事情他们早已习以为常,虽然南越和北越互称对方为分裂主义者、人权的践踏者和邪恶的战争贩子,实际上两边就好比是乌鸦和八哥,哪一边的羽毛都是黑漆漆的。

刘弈也这么认为,这群家伙除了欺压老百姓,向救援组织索要贿赂,装模作样做点检查,再时不时抖两下威风之外可谓一无是处。真打起仗来,他们完全发挥不了战斗力。

车队停下吃午饭的时候,巴拉图上尉把刘弈拉到一边:“阮少尉刚刚发来联络消息,他那边果然发现了伏击者。对方运气不好,在林子里行进的时候,有个天杀的家伙动力甲发生故障,噪音大得******像是一群大象在那儿横冲直撞。”

刘弈顿时紧张起来:“现在情况怎么样?”对头果然盯上了他们的货物。

“他们干掉了三个,其他人跑了,阮少尉派了人追着他们的屁股猛干呢,”上尉说道,“下来咱还是不能大意,不过可以稍稍放松些了。喝点什么吗?”

竟然因为机械故障暴露了行踪?这么低级的事情会出现在路德维希或者芬尼尔那种家伙的身上?虽然来的不一定就是他们,但既然能成为这两家伙的同伴,实力方面不该有如此大的差距。“谢了,但是不用,”刘弈礼貌地拒绝,“狙击手在任务中是不能饮酒的,见谅。”

上尉理解地拍了拍他肩膀,接着就去照看其他部下了。巴拉图虽然嗓门奇大,好像不吐点脏词就不能说话,但是最可信任的那种指挥官。他没有漏过任何一个士兵,对他们每个人的午餐都关心到位,口味如何,吃饱没有,身体有没有不舒服,装备有问题吗,像个保姆似的不厌其烦。

午餐只有些简单的饼干、果酱、巧克力和成分可疑的牛肉饼,在上尉的鼓动下,护卫队的成员仍然士气高涨。早上整队时,刘弈没注意到拉瑞尔和莫洛夫,这会发现两人都在,而且都是MS45A的操纵者。

“不奇怪啦,”拉瑞尔告诉他,“不站岗的时候,我们俩其实是营地里的教官。”

莫洛夫补充:“虽然水平有限,不过教教南越的猴子们,咱绰绰有余啊。”

三具MS45A的操纵者就是上尉本人再加他们俩,足可见两人在上尉心中的重要性。“既然如此,为什么欢迎宴会上你们没有出席呢?”

“我们在打牌的时候耍诈赢了猴子们,被上尉惩罚,”两人可怜兮兮地说,“上尉的宗旨是,又不是在打仗,对付这些怎么能耍手段,要教训他们就该光明正大地教训。对此,他本人一向身体力行。”

饭后没有休息,车队继续出发,他们必须在天黑前赶到三岐港。一旦夜晚降临,夜幕就是强盗们天然的掩护。若只是普通的强盗还好,按上尉和海瑟薇医生所说,许多强盗根本就是双方的军人假扮的,趁着夜色出来打劫,两边都纵容这么干。

在车上,斯玛格也证实了此事。“我还见到过呢,”驾驶小哥心有余悸,“要不是那次巴拉图先生多带了人手,我们就被人抢了。那些家伙不光抢东西,怕别人认出他们来,会把所有人都杀光的。”

默默听完,刘弈对这群人更加钦佩。即便环境既恶劣又危险,即便没有官方支持,即便面临着诸多掣肘,他们依然义无反顾。得好好保护他们。

到下午三点钟,远处的密林前又出现了一处哨卡。两座旧式的混凝土碉楼像是上世纪八十年代遗留的,表面满是皲裂的纹理,水泥块剥落露出内里的钢筋,肆意生长的藤蔓挡住了射击孔。塔楼周围零零落落分布着简陋的机枪工事和铁丝网,两具老式的MDS-84锈迹斑斑也不知道还能不能行动,一群百无聊赖的南越士兵就在这种地方或站或坐,虚耗时间。其中一座的楼顶上,孤零零地竖着一面南越的红色军旗。

“好了,那儿是最后一个岗哨,”驾车近七个小时,斯玛格还是很有兴致,“之后是一长段谁也管不着的地方,我们就安全了。”

“就是谁也管不着的地方才可怕啊。”

“没错,是有些游击队,或者小蟊贼,但总及不上正规军来得吓人——强盗也是分大小的啊。有你们在,他们哪敢出来送死啊。”

真是这样就好了,通过眼前的岗哨,最后的十公里才是本次护送的关键。刘弈不相信被那位阮少尉发现的就是敌人的全部,他们一定安排了更周密的埋伏。他看了眼车厢一角的反器材狙击步枪,那是杆AW50S,极为巧合的是,第一次穿上AL,他用的也是这一款枪。

这一次,车队停下的时间有些久,斯玛格抱怨了几句,接着变了脸色。隔着挡风玻璃,刘弈看到南越士兵分散登上了几辆运输车。

巴拉图上尉过来敲车窗,刘弈给他开了门,只听上尉压低了嗓门道:“这群猴子居然不收贿赂,坚持要检查车上的货物。情况不对劲,不必太紧张,但要做好准备。”

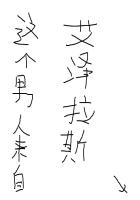

士兵在迫近,刘弈提起装着AL的箱子:“我明白了。”